역사에 남을 위작생산자들, 그들은 누구인가?

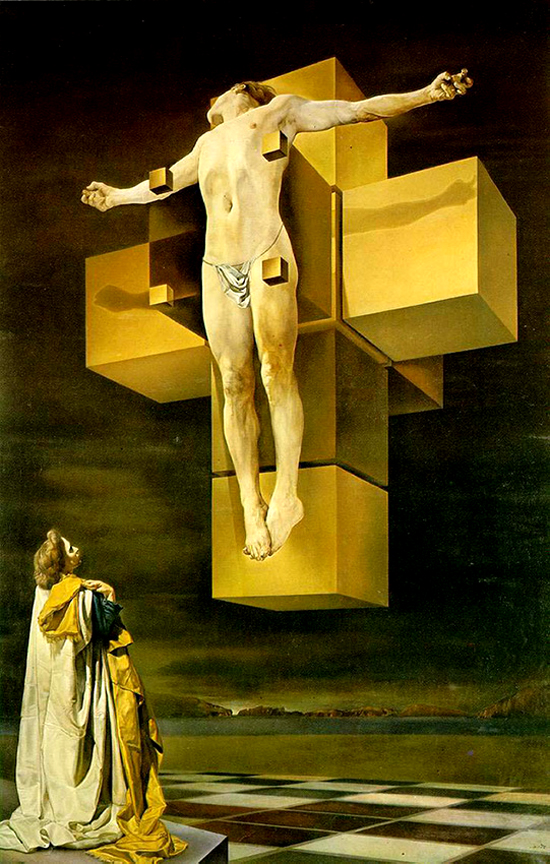

세계 유명 작가들의 작품은 위작범들의 주요 대상이다. 위작을 만드는 사람들은 국경과 시대, 장르를 넘나들며 르네상스 이후 베르메르, 렘브란트는 물론 르누아르, 고흐, 샤갈, 피카소, 달리와 같은 작가들의 그림을 위작했다. 현재에도 다수의 위작이 시장에 나와 있는 것으로 알려지고 있다. 위 그림은 살바도르 달리의 <Crucifixion>

속이고 또 속이고…반전의 극치 ‘반 메헤렌’

누군가 위작의 역사를 기술한다고 할 때 ‘반 메헤렌’을 빼놓는다면 그것은 쭉정이에 불과할 것이다. 멀쩡하게 화가생활을 하며 개인전도 두 번이나 열었던 반 메헤렌이 위작의 길로 들어서도록 동기를 부여한 사람은 당대 최고의 베르메르(네덜란드의 국보급 화가) 전문가이자 평론가였던 ‘아브라함 브레디우스’ 박사였다. 지금도 많은 화가들이 평론가에 대해 심드렁한 입장인 건 사실이지만 메헤렌은 유독 그의 거만하고 권위적인 행동에 환멸을 느꼈고 환멸은 증오심이 되어 그를 궁지에 빠트릴 수 있는 방법을 강구하기에 이르렀다. 그것은 바로 브레디우스의 전문분야인 ‘베르메르’의 그림을 만들어 감정을 받아 보는 것이었다.

당시 전문가들은 30여 작품밖에 남아 있지 않은 ‘베르메르’의 그림 대부분이 일상 소품들을 이용한 실내화이지만 이전에는 종교를 주제로 여러 편의 그림을 완성했을 거라고 믿고 다양한 방법으로 베르메르의 그림을 찾았다. 브레디우스 박사도 마찬가지 입장이었다. 그러나 정작 확인된 것은 1901년 자신이 진품이라고 인정한 <마르다와 마리아와 함께 있는 그리스>가 유일해 적잖이 실망하고 있던 중이었다. 메헤렌은 이 기회를 놓치지 않았다. 그는 새롭게 발견된 작품이라며 자신이 그린 가짜 베르메르의 그림 <에마우스의 제자들>을 공개했고, 83세의 노 평론가 브레디우스는

너무 반가운 나머지 즉각 진품으로 인정해버렸다. 메헤렌이 속으로 쾌재를 부른 것은 당연했다. 가짜를 팔아 부자가 된 것 보다 꼴 보기 싫던 브레디우스를 속였다는 사실에 말할 수 없는 쾌감을 느꼈다.

반 메헤렌(Van Meegeren)은 반역죄를 면하기 위해 나치에 팔아 넘긴 베르메르 작품이 실은 자신이 그린 <Christ at Emmaus>가 위작임을 스스로 밝혀야 했다.(법정에서의 반 메헤렌)--->

그러나 기쁨도 잠시, 메헤렌의 인생은 1945년 2차 세계대전이 종식되면서 꼬이기 시작했다. ‘베르메르’의 작품 6점 중 하나를 히틀러의 후계자라 불리던 ‘헤르만 괴링’에게 팔아치웠는데 이게 그만 화근이 되었던 것이다. 독일이 패전하자 네덜란드는 자국의 국보급에 해당하는 ‘베르메르’의 그림을 나치에게 넘겼다는 이유로 그를 국가반역죄로 체포했다. 당황한 메헤렌은 부득이 이 혐의를 벗기 위해 자신이 그린 그림이 위작이었음을 법정에서 스스로 증명해야 했다. 국가반역죄보다는 가짜 미술품을 만든 죄가 더 가볍다는 것을 알았기 때문이었다. 가까스로 사형당할 위기를 넘기자 메헤렌은 갑자기 ‘괴링을 속인 남자’로 국민적 영웅으로 떠올랐다. 그러나 이것도 잠시, 정작 속은 사람은 메헤렌 자신이었음을 머잖아 깨달아야 했다. 그림을 살 때 괴링이 지불한 돈이 위조화폐였기 때문이다.

천재적인 재능, 그러나 불우했던 위작전문가들

이밖에도 근현대를 아울러 뛰어난 감각의 위작자들은 꽤나 많았다. 이탈리아의 ‘바스티아니니’처럼 미술상들이 화가를 착취하는 행태를 그냥 두고 볼 수 없다며 가짜 그림을 만들어 마구 뿌렸던 영국의 ‘톰 키팅’, 누구보다 위작법을 상세히 알고 있었던 영국의 ‘에릭 햅번’, 20세기 최초의 2인조 위조전문단인 영국의 ‘존 드류’와 ‘존 마이어트’, 도둑이자 승려였으며 위조화의 대가였던 중국의 ‘창 디아 치엔’, 오스트레일리아의 거물 ‘윌리엄 블런딜’, 로댕 조각 위조 전문가였던 프랑스의 ‘기하인’, 현대미술품 위조의 천재라 불렸던 헝가리의 ‘엘미르 드 호리’등, 전세계적으로 다양하게 존재해 왔다.

그러나 이들의 말년은 그리 화려하지 못했다. 위작에 손을 떼고 본연의 창작자로 돌아갔지만 인기를 얻지 못하거나 궁핍하게 살다가 감옥에서 쓸쓸하게 최후를 맞기도 했다. 실제로 ‘바스티아니니’는 38세에 단명했으며 자신이 속였다고 생각한 평론가가 알고 보니 갤러리와의 비밀계약에 따른 수수료를 받으려는 마음에 일부러 속아주었음이 나중에 드러났다. ‘알체오 도세나’는 나폴리와 베를린에서 자신의 이름을 걸고 작품 활동을 했지만 빛을 보지 못하다가 궁핍한 생활 끝에 자선병원에서 쓸쓸하게 사망했고 ‘반 메헤렌’ 역시 결국 감옥에서 임종을 맞았다. 사기에 관한한 뛰어난 재능을 보였던 ‘존 드류’도 여자 친구의 신고로 말년을 옥살이로 보내야 했으며 ‘고흐’의 해바라기를 위작했다는 의혹을 받고 있는 화가 ‘슈페네케르’마저도 끝내 고흐가 누렸던 명성은 얻지 못한 채 은퇴한 미술학교 교사이자 불운한 화가로서 생을 마감했다.

그리고 잭슨폴록의 그림마저 위작을 할 수 있었던 ‘엘미르 드 호리’는 치사량의 수면제를 먹었다. 이 모든 것들은 결국 가짜를 만들 때의 감각과 명성이 자신의 창작과 반드시 비례하지 않을 수도 있음을 보여준 예라고 할 수 있다.

<---우리나라 근대미술가인 이중섭과 박수근 작품은 그 명망성 만큼 위작 논란에서 자유롭지 못하다.(왼쪽 작품은 이중섭의 <흰소>로써 위가 진품이고 아래가 위작으로 의심되는 작품이다.)

한편 우리나라에서의 위작문제는 거의 돈과 관련되어 있을 뿐 외국의 예에서처럼 자신의 그림 실력을 자랑하기 위해서나 콧대 높은 평론가들을 한방 먹여주려는 마음에 위작을 그리거나 뻔뻔하게 판정해달라고 하는 경우는 거의 없다. 그저 타인의 명예와 공신력을 이용해 한 푼이라도 벌어보자는 속셈이 대부분이다. 그런 점에선 그다지 낭만적이지는 않은 셈이다. 마지막으로 한 가지 재미있는 현상을 추가하자면 스스로 위작을 만들지 못하는 가짜미술품 전문가들은 아시아(중국, 대만, 인도, 동남아 등)를 위작 공급지로 활용하고 있으며 갈수록 한국이나 일본을 위작 유통의 거점으로 확대해가고 있다는 사실이다.

중국과 대만, 인도를 공급선으로 하는 까닭은 전통적인 붓질을 가르치는 학교가 서구에 비해 많고 실력도 탁월하기 때문이며 한국이나 일본을 유통의 핵으로 삼는 이유는 진품여부를 확인할 수 있는 감정 시스템의 부재와 그것을 공론화하길 꺼려하는 허술한 시장구조가 상존함을 부정하긴 어렵지만 그보다는 지나치게 보증서를 중시 여기는 민족성을 잘 알고 있다는 데 원인이 있다. 다시 말해 그들은 계약서, 권리증, 보증서 등 합당하다 인식되는 서류만 있으면 작품이야 어떻든 진품으로 인정해버리고 마는, 전통적으로 서류에 목을 매는 우리의 정서를 매우 뚜렷하게 이해하고 있다는 것이다. 위작계의 거물이었던 ‘빌라스 리카이트’와 ‘엘리 사카이’ 등이 한국과 일본을 무대로 작품을 팔려 했고 실제로 팔았던 경우에서처럼 말이다.■

글ㅣ홍경한, 월간 [퍼블릭아트] 편집장

'미술사랑 > 그림 이야기' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 인도미술 (0) | 2008.01.30 |

|---|---|

| [스크랩] 잔혹한 동화 뒤에 숨겨진 자아 (0) | 2008.01.30 |

| 아트페어에 대하여 (0) | 2008.01.30 |

| [스크랩] 현대미술을 보는 관점 (0) | 2008.01.29 |

| [스크랩] 사진의 탄생과 회화 (0) | 2008.01.28 |